建筑結構健康監測系統如何為 “老房子” 注入新生機?

目前老舊小區改造已成為提升城市宜居品質、增強居民幸福感的民生工程。斑駁的外墻、老化的管線、破損的路面……

這些承載著歲月痕跡的老舊小區面臨著居住環境的改善需求,更關乎城市生命線安全與人民的幸福美好生活。當我們談論從“老房子”到“好房子”的蛻變,絕非僅僅是更換門窗、重鋪路面這般簡單。

硬件設施的全面升級,如加裝電梯、改造水電管網、增設停車位等是老舊小區改造看得見的 “面子”。但在這些表象之下,更加智慧的監測和管理才是決定改造質量的“里子”。人工定期巡檢存在監測盲區與滯后性,而建筑結構健康監測系統的引入猶如為老舊建筑裝上了 “智慧大腦”,成為讓老舊房屋“重獲新生”的核心驅動力。

一、實時評估結構安全

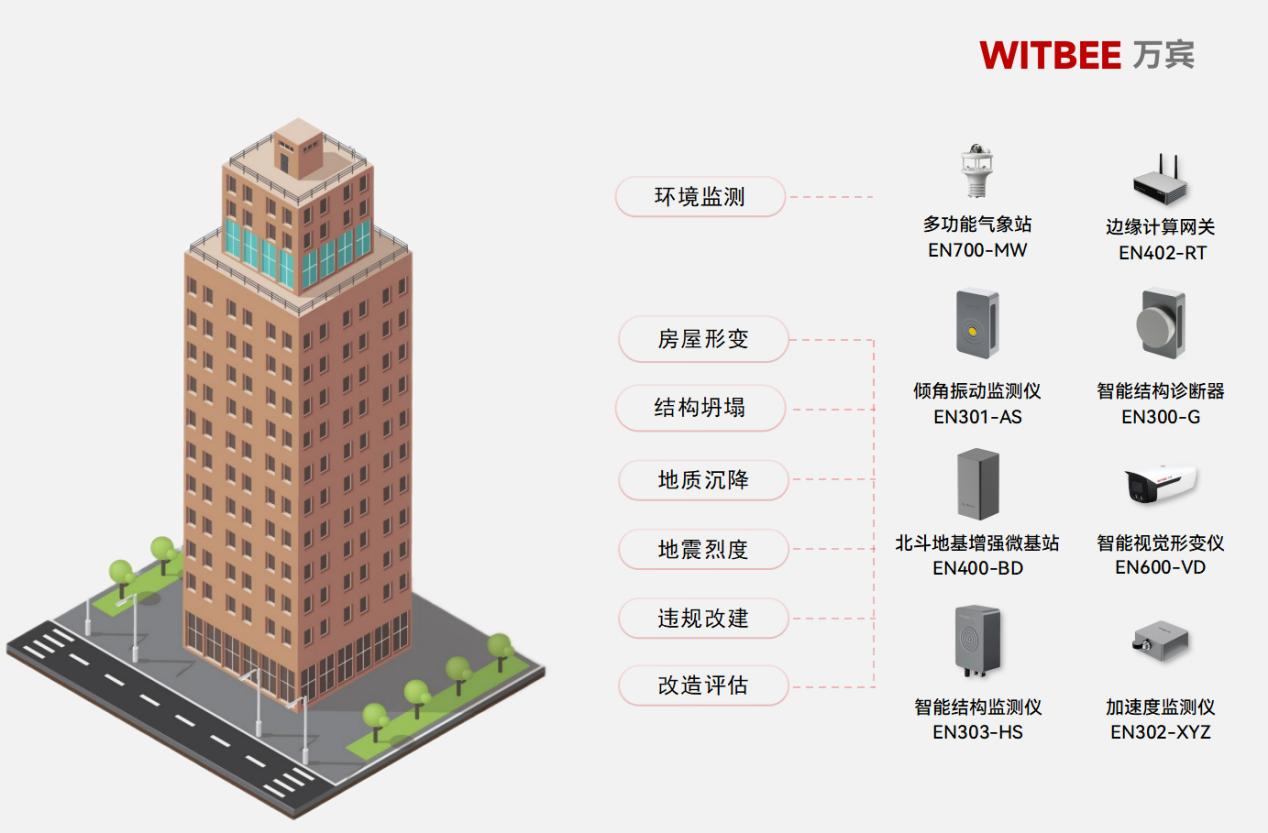

WITBEE?萬賓科技?建筑結構健康監測系統通過各個位置的監測設備實時采集位移、振動、應力等關鍵數據,緊接著再利用物聯網、大數據分析與人工智能算法,對建筑結構安全狀態進行動態評估與預警。無論是墻體結構的裂縫擴展,還是房屋的整體沉降、傾斜、位移等,都能被及時發現并進行實時的預警。這不僅能及時預防因結構老化等問題引發的安全事故,還能通過實時的監測數據為維護決策提供科學依據,讓老舊小區的 “健康管理”逐步變得更加主動且智慧。

老房子在漫長使用周期中不僅承受著自然老化帶來的損耗,還可能遭遇地震、臺風等自然災害的沖擊,或因多次人為改造破壞了原有結構體系,其結構安全狀況也充滿未知與風險。建筑結構健康監測系統對老房子的梁柱節點、承重墻、地基基礎等關鍵部位進行全天候監測。它不僅是專注于結構運行狀態的即時反饋,更致力于為老房子“把脈問診”,為后續的應急搶修、加固改造以及長效維護提供科學、詳細的決策支撐。

二、現代化養護理念升級

依賴經驗主義和周期性常規檢查的模式已暴露出局限性。維護人員憑借個人經驗和既定巡檢流程開展工作,如同在黑暗中摸索,有時可能導致養護策略與實際需求脫節。而建筑結構健康監測系統構建的全方位監測網絡,24小時為建筑結構進行“全身體檢”,精準定位結構的薄弱環節與實際損傷,仿佛為養護工作裝上“智慧導航”。

以往 “一刀切” 的養護方式可能出現對完好部位過度維護,對隱患區域卻維護不足的矛盾。而基于監測系統的海量監測數據,維護人員得以像醫生診斷病情般,針對不同區域制定差異化維護策略。這種主動預防的養護理念保障了老房子在設計壽命內的安全使用,讓科學養護在如今得以順利實現。

從“老房子”到“好房子”的跨越,是城市發展理念從粗放建設向精細化管理的轉變。建筑結構健康監測系統作為智慧化改造的關鍵技術,讓每一棟老舊建筑在煥發新生的同時可以延長其壽命。

相關閱讀:

從 “看海模式” 到實時預警,地埋式積水監測儀藏著哪些黑科技

工信部增值電信業務經營許可 B1.B2-20211091

工信部增值電信業務經營許可 B1.B2-20211091